中西文化中的蟋蟀:秋意与故园的故事

作者:孙红卫(南京大学外国语学院副教授)

关于大自然的乐音,古人说过“春听鸟声,夏听蝉声,秋听虫声,冬听雪声”,此处的虫声指蟋蟀的鸣声。蟋蟀又称作蛐蛐、促织、秋虫,在秋日里最为常见。甲骨文“秋”字上面的字形就是一只蟋蟀,是用候虫表达物候变化,反映时序更易。老杜诗《促织》写道:“促织甚微细,哀音何动人。”蟋蟀的鸣唱似乎总是与秋风萧瑟联系在一起,如“梧桐落叶”“蒹葭苍苍,白露为霜”皆是寄托了秋思,传递了对于年衰岁暮的叹惋。又如贾岛诗《夜坐》写道:“蟋蟀渐多秋不浅,蟾蜍已没夜应深。三更两鬓几枝雪,一念双峰四祖心。”古诗词中,以蟋蟀作为寄托秋思的对象,就如梅兰竹菊的题材,已是一种近乎程式化的修辞。

“大地之诗不曾间断”:蟋蟀与秋

在人类前现代时期漫长、清寂的夜中,蟋蟀悦耳怡人的声响,穿透了暗哑的暮色,为忙碌或闲适的日子点缀了许多逸趣。对于蟋蟀歌声的欣赏,中西之间是相通的。昆虫学家理查德·琼斯的著作《家中宾客与害虫》(HouseGuests,HousePests)一书指出,相对于其他昆虫,蟋蟀的名声甚佳,从古希腊至今人们一直对其青眼有加,这自然源于它们的叫声以及与人类的共处方式。它们是人类居所里常见的伴侣物种。秋天,蟋蟀由野外迁至室内,《诗经》中写道“蟋蟀在堂,岁聿其莫”(《唐风·蟋蟀》),以及“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”(《豳风·七月》)。可见这种小虫不惧登堂入室,成为人们家里的常客。对此,西方诗人有同样的认知,英国诗人济慈的诗歌《蝈蝈和蟋蟀》将蝈蝈与蟋蟀的叫声并举,盛赞了两种鸣虫的歌声。前者的声音发生在炎炎夏日,在草丛中阵阵传来,称颂了“夏日盛宴的喜悦”,后者的声音则发生在寒日的炉火旁,与家中的温暖联系在一起:

大地之诗不曾间断:

孤寂的冬夜,寒霜冻结,

四周静无声息,炉边响起了

蟋蟀的歌声,室中的温暖

让人醺醺欲睡……

蝈蝈与蟋蟀标识了自然的节奏,将一年四季的轮回付诸一声声婉转悦耳的吟唱。为此,诗人将它们的歌唱誉为“大地之诗”,寓意了自然的生生不息。关于英国室内的蟋蟀,被誉为“现代观鸟之父”的博物学家怀特曾在《塞耳彭自然史》中写道,栖于户外的昆虫,只能享受短暂的夏天,寒冷的月份“只有靠酣睡打发”,而家蟋蟀“住的地方宛如热带……一炉旺盛的圣诞火,对它就是三伏天”。作为秋冬之声,蟋蟀的鲜活生动,仍然让人想起夏日的阳光,19世纪的英国诗人班内特(1820—1895)在《致蟋蟀》中写道,蟋蟀的歌声“充满了夏天——/充满了阳光,充满了六月”,勾连了关于阳光与温暖的回忆。而美国诗人艾米丽·狄金森在《我的蟋蟀》这首诗中,将草丛中鸣唱的一群蟋蟀昵称为“一个小小的国度”。在狄金森的笔下,蟋蟀“凄婉的歌声”出现在“夏日的鸟鸣久已离去之后”,她将它们的歌声称作毫不张扬的“弥撒庆典”,它们不惧自然的荣枯,叫声坚定不移,具有了一种近乎神圣的色彩,仿佛是对大地的礼赞。法国昆虫学家法布尔甚至将蟋蟀和满天的星辰比较:虽然星星有着巨大的体积和质量,让我们震撼不已,但是却无法触动我们的心弦,因为这些“浩渺又荒芜的无机物”没有生命,比不上蟋蟀这一小团有机物构成的“土地的灵魂”。

“我要把声音放低些”:蟋蟀与夜

相对于中国诗歌中的秋思,蟋蟀的叫声在西方更多地与欢快的情绪联系在一起。法布尔对蟋蟀的歌声情有独钟,他以描述音乐家的口吻来描述蟋蟀,写它的田园诗、小夜曲,赞美它的歌声嘹亮或浅吟低唱。在他看来,鸣虫之中,蝉声太过嘈杂,蝈蝈之声太过轻小,唯有蟋蟀之声嘹亮而不喧闹,还有起伏变化,悠扬婉转,惹人喜爱。他相信,蟋蟀“歌唱生的喜悦,赞美拥抱它的阳光、滋养它的草地和庇护它的幽居。歌颂生命的美好,是它的琴弓最重要的使命。”这里的褒扬可能夹杂了昆虫学家的私心,但他所言也确实符合西方民众对于蟋蟀的判断——这是一种让人快乐的虫子。

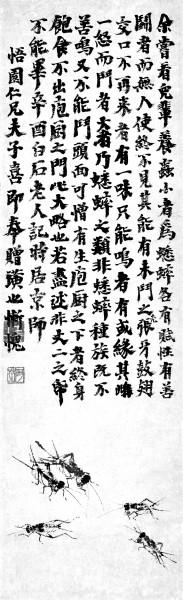

齐白石《蟋蟀》资料图片

实际上,“快乐如蟋蟀”成了英语中的一个约定俗成的习语,大概是因为蟋蟀的歌声清脆悦耳,并且蟋蟀喜欢呼朋引伴,在草丛中一唱一和,让人心情大好。

蟋蟀的声音多出现在夜深人静的时候,在没有汽车、广播、电子设备等诸多现代声响干扰的秋夜,蟋蟀的叫声可能是唯一的声响。弥尔顿的诗歌《沉思的人》以“炉台上的蟋蟀”烘染深夜独自深思的情境。莎士比亚《麦克白》第二幕,在刺杀邓肯之后的对话中,麦克白追问夫人是否听到什么动静,麦克白夫人答道:“我听见枭啼和蟋蟀的叫声。你没有讲过话吗?”不难想象,在这悲剧的夜里,万籁俱寂,蟋蟀的叫声刺破了静寂,显得愈加刺耳,这也是以声写静的手法,强化了戏剧高潮后突然陷入的死寂,将现场的气氛渲染至极致。原句中的“蟋蟀叫”(cricketscry)是两个响亮、聒噪的爆破音连缀,在麦克白夫妇低声细语的密谋中尤为嘈杂突兀。

任伯年《篱花蟋蟀》资料图片

《冬天的故事》中,莎士比亚写道:“我要把声音放低些,不让那边的蟋蟀听见。”在莎剧中,蟋蟀的歌声可以是打破悲剧之夜的插曲,可以是小夜曲,也可以和甜美的睡眠联系在一起。《辛白林》中写道:“蟋蟀歌唱,入梦的人颐养疲倦的身体。”所谓声无哀乐,蟋蟀的叫声只是客观存在的声音,原本并无悲伤或欢喜之说,是人为它赋予了主观的想象。王世襄先生在《蟋蟀谱集成》中称雄蟋蟀的叫声为“低唱求爱之曲,‘唧唧……油,唧唧……油’,其声悠婉而弥长,真好像在吟唱‘关关雎鸠,在河之洲’。不仅‘油’、‘洲’相叶,音节也颇相似。”这简直是在描述夜间幽会的罗密欧与朱丽叶了。不过,这种拟声赋意的方式恐怕是西方人无法领会的了。

“住在我室中的小友”:蟋蟀与家园

蟋蟀是一种和人的世界密不可分的小虫,它们似乎不甘寂寞,一心要分享人类邻居的悲欢。18世纪的英国诗人威廉·柯珀(1731—1800)在《咏蟋蟀》一诗中写道:

住在我室中的小友,你怀着满心的欢喜,

在厨房的壁炉上鸣声唧唧,

无论身处何处,

你都是好事将临的预兆,

用你轻柔甜蜜的歌声,

回报我为你提供的温暖的巢……

诗中的厨房、壁炉和巢都是鲜明的家的意象。在英语中,“壁炉”一词所表征的炉火和温暖具有极强的感染力。蟋蟀由此代表了宁静、安逸的家园,表达了家庭作为恒定不变的港湾的信念。在狄更斯的小说《炉边蟋蟀》中,蟋蟀的叫声指向的是“家的圣坛”,家、炉火、水壶和蟋蟀这些看似卑微的意象串联成了关于家的想象,在变动不居的世界稳固如磐石一般。故事中的人物说:“这里是我的幸福的家,约翰;为此,我爱那只蟋蟀!”即便是卑微、狭小的家,也是一座圣坛。狄更斯致以了最高的赞誉:“从这个贫寒之家的烟囱里袅袅上升的烟,比点燃在世界上所有金碧辉煌的庙宇中最富丽的神龛前的最华贵的香火,都更加芬芳!”

法布尔《昆虫记》英文版资料图片

《昆虫与形象》封面资料图片

不过,在狄更斯的时代,家与蟋蟀的联系已经不再牢固了。工业化和城市化的进程割裂了居住环境与土地的关联,乡野也逐渐远离人们的生活。如此一来,狄更斯的《炉边蟋蟀》似乎是一种心理补偿,描画了大工业时期一个渐行渐远的理想世界。狄更斯的同代人、以写作“打油诗”著称的诗人爱德华·李尔在一首题为《我的叔叔阿立》的诗中写道:

后来,他在清晨散步,

发觉晃动的灌木丛处

有个方形的白色东西;——

一张头等座的火车票

为了捡票,他停步弯腰

一只豌豆绿的蟋蟀

就势跳在他的鼻子上

从此以往,噢,从此以往

这只蟋蟀再也不曾离开半步,——

黎明或黄昏,白天或晚上;——

像一个不变的宝贝无时不在,

欢快的声调唧唧鸣叫

让我的叔叔开怀大笑……

从灌木丛中的蟋蟀到火车的头等座,这组意象的对比中隐藏着时代巨变的信息。蟋蟀的出现意味着天然、有机的生活,人类与自然、乡野相去不远,万事万物悠然自得,遵循着自然的节奏和规律,而这种看似理想的生活空间,被火车这一19世纪最具代表性的发明打破了。如果蟋蟀表征的是乡野的或者与自然毗邻的传统生活,表征着四季交替主导下的生活节奏,属于缓慢的、前工业时代的世界,那么疾驰的火车则是城市的,由新兴的生产方式左右的现代生活,它意味着速度,打破了时空的区隔,改变了人们的时间感。从此基于传统生活的稳定与恒常感消失了,代之以不断加速的变化,一个难以捉摸与把握的瞬息万变的时代来临了。

“蟋蟀吟唱的地方”:蟋蟀与乡愁

1858年,诗人丁尼生的夫人艾米莉·丁尼生在一封写给李尔的信中,劝导一向郁郁寡欢、居无定所的李尔“从此以后像蟋蟀一样快活”。然而,到了19世纪末,这种有着蟋蟀叫声的生活似乎已经变成了遥不可及的理想。在1888年写作的名诗《湖岛茵尼斯弗利》中,爱尔兰诗人叶芝在喧嚣的伦敦街头,想象“种豆九垄,养蜂独居”的生活,想象身处蜂鸣嗡嗡的林中幽处:“那里我会拥有安宁,安宁会缓缓来到,/从晨曦撩开面纱到蟋蟀吟唱的地方。”

雷切尔·勒伊斯《瓶花与壁龛中的蟋蟀》资料图片

但是,这里所描写的近乎是一种乌托邦的想象,更多的是诗人的精神寄托,它可望而不可即,最后只留给人更深的惆怅。对于身处现代都市的人而言,这是对传统生活方式的怀念,让蟋蟀的吟唱具有了怀旧的色彩。前现代时期田园般的生活已经是一个遥远的梦。对于老友叶芝的这首诗,美国诗人庞德甚至以戏仿的口吻写了一首题为《湖岛》的诗予以唱和:“我恳求你,在适当的时候给我一个小小的烟草店,/一只只明晃晃的小盒子/整齐地堆放在货架上。”

人们与田园式的生活日渐疏离,来自自然的精神慰藉也逐渐离场。也正是在这个意义上,现代派诗歌代表作《荒原》中,诗人艾略特将蟋蟀的叫声作为一种源自过去生活的安抚的乐音:“枯死的树没有遮荫。蟋蟀的声音也不使人放心,/焦石间没有流水的声音。”精神的荒原里,草木凋零,蟋蟀之声也渐从人们的生活中消失。蟋蟀来自一个生意盎然的世界,所代表的既是一种生活方式,也代表了一种饱满、自足的精神状态。艾略特由此表达了现代生活的异化。

在《时代广场的蟋蟀》中,儿童文学作家乔治·塞尔登将象征着现代社会的时代广场与蟋蟀并置作为题名。在这部著名的文学作品里,蟋蟀切斯特在梦中又回到了康涅狄格州的老家,住在一棵老树的树墩里,树墩的一边是柳树,“另一边有一条小溪潺潺流过”。即使是在纽约的时代广场,一声蟋蟀的叫声仍可以唤醒人们共有的乡愁,让人想到静寂的夜晚、温馨的家园、秋收的田野以及纯真的孩提时代——这是田园牧歌的前现代式的生活。在人们关于家乡的梦里,常有蟋蟀歌声的旋律,就像魂牵梦萦的乡音,表征了难以割舍的羁绊。

“大可怡情”:绘画中的蟋蟀

蟋蟀也频现于绘画之中。无论是西方的静物画还是中国的草虫画,都不乏蟋蟀的身影。在西方,昆虫入画的传统与博物学的发展关系密切。艺术史家珍妮丝·内里的著作《昆虫与形象》(TheInsectandtheImage)中指出,昆虫作为欧洲静物绘画题材的确立,大约发生在1590年至1620年间,画家从当时博物学对于自然世界的收集与研究中汲取了大量灵感。昆虫静物所体现的是好奇尚异的博物学文化实践与视觉艺术发展的结合,其中所表现的虫子常和花卉搭配,形成了一个小的展示系统。例如,荷兰静物画家雷切尔·勒伊斯(1664—1750)的画作《瓶花与壁龛中的蟋蟀》,一簇鲜花塞满了花瓶,几乎要溢出来,满眼的缤纷艳丽,花瓣、茎叶都描画得细腻、精准,极为逼真写实;一只小小的蟋蟀点缀在画面左下方,惟妙惟肖,形成一种微妙的平衡。这幅画显然有一种博物学的旨趣,而实际上勒伊斯本人就是植物学家的女儿,她毕生致力于这类花卉写生。

在中国,作为花鸟画中的一个固定题材,草虫画至五代、宋代已臻成熟,所绘昆虫包括蝴蝶、鸣蝉、螳螂、蟋蟀、蚱蜢之类,在花草图中起点景之用,也可自成一体,表现了活泼的自然生趣。其中五代黄荃的《写生珍禽图》尤其广为人知,描绘了包括蟋蟀在内的20多种禽鸟昆虫,笔法细致精微,刻画栩栩如生。任伯年、齐白石也绘有大量的蟋蟀图。例如齐白石的《蟋蟀》,几只蟋蟀簇簇拥拥,造型严谨精准,姿态生动可爱,流露出画家对于自然生物的真挚情感。中国的画家素来喜好花鸟鱼虫。在中国文化里,蟋蟀丰富的意旨表达了古人对于自然造物以及天人关系的思考,充满了人情与趣味。王世襄先生写道:“好蛐蛐一盆一盆地品题、欣赏,观察其动作,体会其秉性,大可怡情,堪称雅事。”这样的乐趣微妙又难以捉摸,非得浸淫在这一文化中良久,耳濡目染才能略知一二,无异于不为外人道的秘密。

在花鸟的系统中,作为借物寓意、状物抒情的对象,这种细微的小虫虽与高洁的仙鹤白鹭不同,但同样已嵌入到中国的审美里,出现在诗歌、绘画、工艺等艺术形式中。从诗画到民间生活,各方面的合力塑造了斑斓复杂的蟋蟀形象,构成了蔚为大观的文化传统。诚如王世襄先生所言:“怡情养性应当是养蛐蛐的正当目的和最高境界。”这一点与西方静物画、博物传统所理解的蟋蟀显然不同。王先生甚至会禁不住想象:“我有时也想变成蛐蛐,在罐子里走一遭,爬上水槽呷一口清泉,来到竹林抹啜一口豆泥,跳上过笼长啸几声,优哉游哉!”

蟋蟀被载入中西的诗文之中,但同时又是一种容易被忽略的伴侣物种,它的身影总易被遮蔽在诸多大型生物之下,对于它的考察恰可以从一个小小的角度拓宽我们对于人与自然之关系的理解。当代生物学家爱德华·威尔逊创造了“恋生性”一词来描述人与自然生物之间天然的亲近感。或许对于蟋蟀的热爱,对于花鸟市场售卖的各种鸣虫的兴趣,正体现了我们潜意识深处“恋生性”的一面。再者,它的唧唧之声,看似微弱却总能击中我们心中某个柔软的地方,可以超越时空的区隔,沟通古今中外共有的情感或精神体验。

《光明日报》(2023年10月19日13版)

来源: 光明网-《光明日报》

鲁公网安备37020202370235号

鲁公网安备37020202370235号